요이한, ADK, silk screen art poster, 28.5x28.5cm ⓒprint bakery

‘기시감’이라는 말을 아시나요? 한 번도 경험한 일이 없는 상황이나 장면이 친숙하게 느껴지는 일을 말합니다. 여느때처럼 프린트베이커리 SNS 콘텐츠로 작품을 소개하기 위해 온라인스토어를 열심히 모니터링 중이었습니다. 그러다 이 작품을 보고는 묘한 느낌이 들었죠. 분명 어디서 본 것 같은데.. 이걸 꿈에서 본 건지, 실제로 본 건지 혼란스러웠습니다.

마음을 가다듬고 작품을 자세히 보기 시작했습니다. 실내에 저런 조형물이 있다는 건 분명 미술관이겠죠. 벽에 걸린 채 빛을 뿜어내는 작품.. 그런 작품이라면 미니멀의 대가 ‘댄 플래빈‘이겠구나. 하면서 구글에 ‘museum Dan Flavin green light’를 검색했습니다. 역시! 기시감이 아니라 정말 예전에 방문했던 곳이었습니다.

베를린 함부르크 반 호프 뮤지엄 전경 ⓒ전혜림

2018년 여름에 방문했던 베를린 함부르크 반호프 뮤지엄 사진입니다. 전시장을 이어주는 이 통로는 아치형 창문과 줄 이은 기둥으로 장식되어 있습니다. 그리스나 로마를 떠올리게 만드는 신고전주의 양식입니다. 측면 창문 사이사이에는 댄 플래빈의 녹색 네온 불빛이 자리하고 있습니다. 바닥에 놓인 작품은 20세기 독일 현대미술 작가 요셉 보이스(Joseoh Beuys)의 '20세기 종말'입니다.

현대미술 작품과 고전적 느낌의 공간이 묘하게 어우러져 있었습니다. 그 공간에서 느꼈던 낯선 기분을 잊을 수가 없습니다. 동시에 요이한과 제가 그곳에서 완전히 다른 감상을 했다는 걸 떠올렸습니다. 제가 공간 전체를 바라보고 기억했다면, 요이한 작가에게 그곳은 댄 플래빈의 녹색 빛으로 가득한 공간이었던 것 같습니다. 미술관에서 일하는 사람이거나, 관객 중 한명은 전시를 보다 말고 하염없이 창문 밖을 바라보았을테고요. 비슷한 시기에 그곳을 갔을텐데, 이렇게 다르게 기억하고 있다니.

베를린 함부르크 반 호프 뮤지엄 전경 ⓒ전혜림

베를린 함부르크 반호프 뮤지엄(Hamburger Bahnhof – Museum)은 독특한 역사를 가지고 있습니다. 원래 이곳은 1846년 개통된 베를린과 함부르크를 잇는 기차역이었습니다. 건물을 몇 차례 개조했지만, 증가하는 철도 교통량을 따라가지 못해서 1884년 문을 닫았다가 1904년에 증축되어 행정시설, 교통 박물관으로 사용되었습니다. 그러다 2차 세계대전의 폭격으로 무너지며 긴 시간 폐허로 방치되었죠. 시간이 흘러 1987년 ‘베를린 여행(Journey to Berlin)’ 전시를 위해 40년 만에 처음으로 생명을 얻었습니다. 그렇게 1996년 함부르크 반호프는 현대 미술관으로 재개관하게 되었습니다.

건물 하나가 150년 동안 역할을 바꾸고 버려지기를 반복했습니다. 긴 공간의 역사를 듣다 보면 건축이 시간 속에서 어떤 의미를 지니는지 생각하게 됩니다. 건물은 시간이 흐르며 조금씩 닳고 상하고 모습을 바꿉니다. 그러나 그 장소를 지나친 사람들의 이야기는 여전히 그곳에 있죠. 함부르크 반호프 뮤지엄 중앙 전시실이 사진처럼 기차역 모습 그대로를 지키고 있는 건 그래서 의미가 있습니다. 여기서 흘러간 모든 것을 간직하고, 계속해서 쌓아가겠다는 의지처럼 들립니다.

베를린 tv타워 ⓒ전혜림

베를린은 ‘박물관 섬’이라 부르는 곳이 있을 정도로 미술관, 박물관으로 가득 찬 도시입니다. 현대 미술의 장이기도 하지만 잊지 말아야 할, 중요한 문제를 떠올리게 하는 곳도 많습니다. 여러 공간들이 ‘홀로코스트’의 기억을 품은 채 희생당한 유태인들의 상처와 아픔을 위로하고 있습니다.

그중 ‘베를린 유대인 박물관(Jewish Museum)’에 방문한 것을 떠올리면 아직도 가슴이 따끔거립니다. 폴란드 출신의 건축가 다니엘 리베스킨트(Daniel Libeskind)의 유태인 박물관은 우리가 어떻게 공간을 통해 타인의 아픔을 이해할 수 있는지 보여주는 곳입니다.

Menashe Kadishman, Fallen Leaves ⓒ전혜림

그 안에서 가장 유명한 공간은 ‘기억의 공백(Memory Void)’입니다. 이 공간에는 이스라엘 조각가 ‘메나셰 카디시만(Menashe Kadishman)‘의 ‘낙엽(Fallen Leaves)’이라는 설치작품이 있습니다. 좁고 높은 공간 위로 작게 빛이 새어 들어오고 바닥에는 쇠로 만든 각기 다른 표정의 얼굴 1만 개가 널려있습니다. 사람들은 작품 위를 자유롭게 걸을 수 있었습니다. 좁아지고 어두워지는 공간, 귀 아프게 찰랑거리던 얼굴들의 소리. 소리는 고통에 찬 유태인의 비명을 듣는 것 같았습니다. 한걸음 한 걸음이 무거웠던 그 순간, 심장이 쪼여드는 기분을 아직 기억하고 있습니다.

박물관 벽에서 본 건축가의 글이 기억에 남습니다. “What is important is the experience you get from it. The interpretation is open. (중요한건 당신이 그곳에서 한 경험이다. 해석은 열려있다.)” 공간과 작품이 전해준 아픔은 제 몸 깊숙한 곳까지 스며있습니다. 해석은 각자만의 몫이겠지만, 공간에서의 경험은 분명 아픔을 이해하는 방향으로 뻗어 나갈 수 있을 것 같습니다.

요이한, SunsetGlow, silk screen art poster, 25x41cm ⓒprint bakery

하염없이 노을을 바라보며 도시의 공기를 머금었던 기억이 있나요? 요이한의 SunsetGlow처럼 유난히 붉은 노을을 자주 목격한 여행지가 있습니다. 독일 마지막 여행 도시였던 쾰른에서였습니다. 머물렀던 이틀 내 분홍빛으로 물든 저녁 하늘을 감상했습니다.

쾰른 ⓒ전혜림

쾰른은 저에게 굉장히 애틋한 도시입니다. 크게 두 가지 이유가 있습니다. 먼저, 혼자 여행의 참맛을 알게 됐던 도시였습니다. 이어폰을 귀에 꼽고 대성당 반대편으로 가기 위해 철교를 건너는데 홀로 여행하며 쌓아온 외로움과 쓸쓸함이 발을 한 걸음씩 내디딜 때마다 점점 제게서 멀어지는 기분이었습니다. 가벼워진 마음으로 철교에 끝에 다다라서 다시 대성당을 바라보았을 때 저 노을을 마주했습니다. 크게 숨을 들이쉬고 내쉬면서 쾰른의 냄새를 열심히 몸 안에 담았던 것 같습니다.

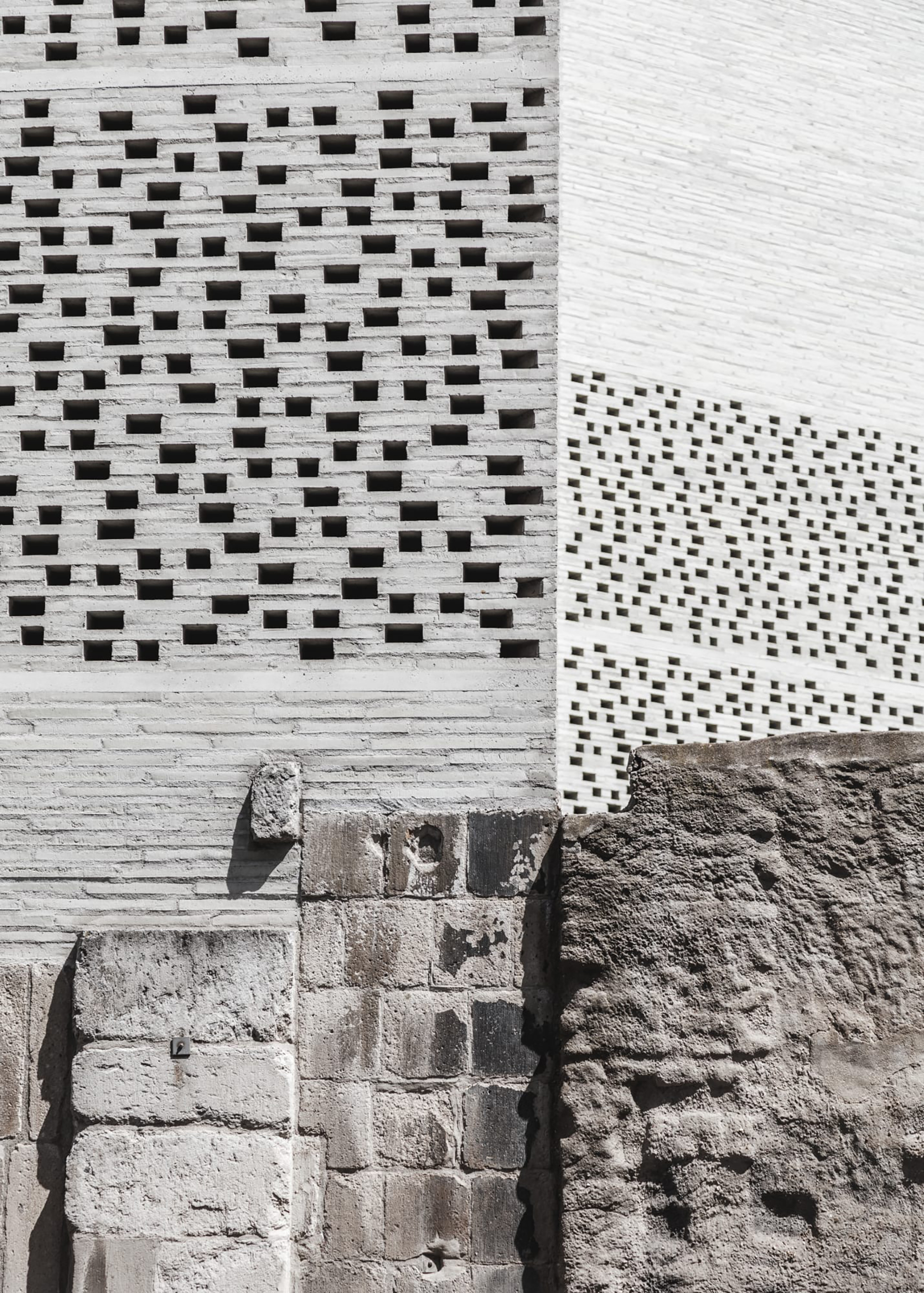

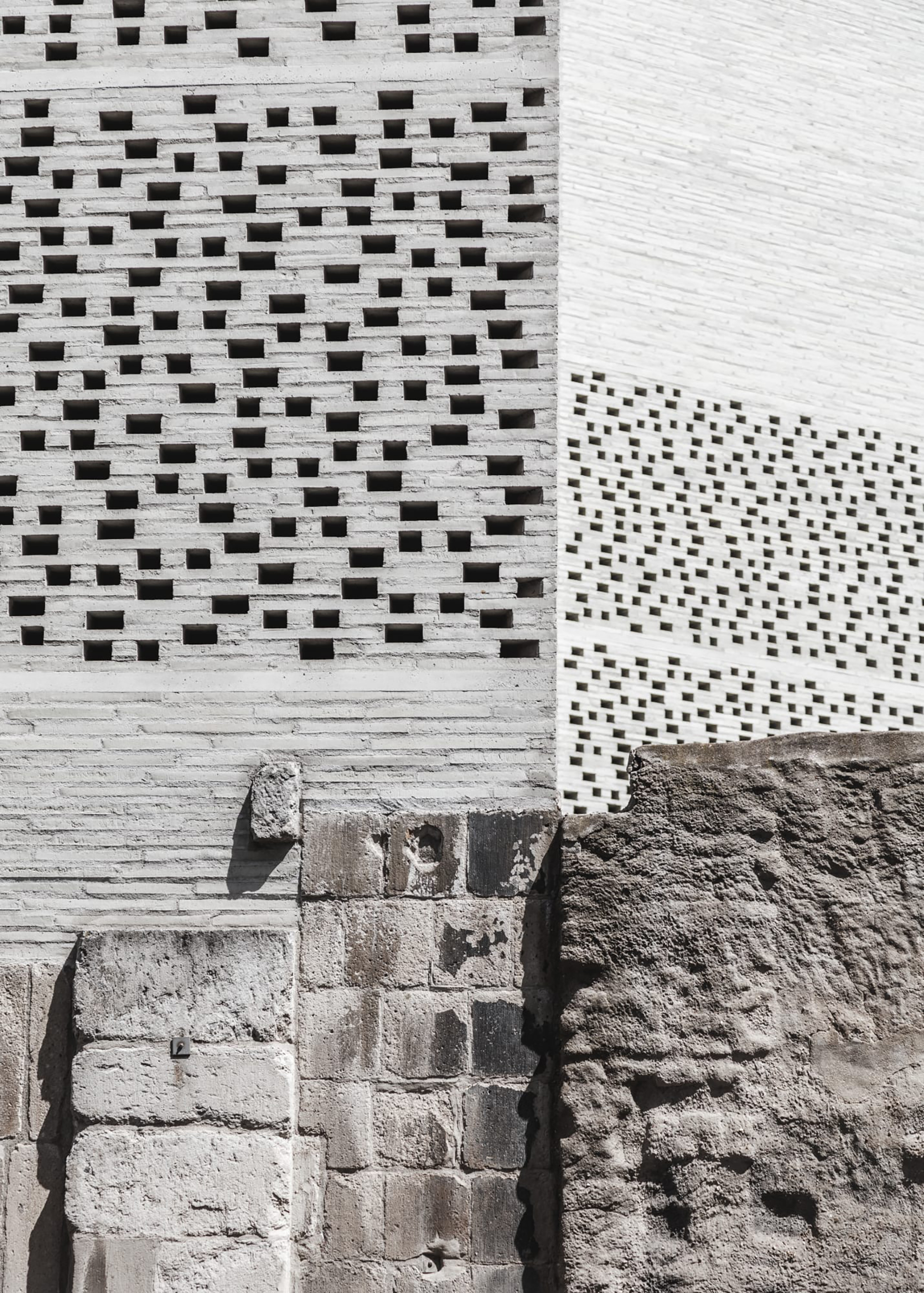

콜룸바 뮤지엄 외벽, 교회 잔해로 남은 옛 벽돌 위에 쌓인 줌터의 벽돌 ⓒRASMUS HJORTSHØJ - COAST

쾰른이 애틋할 수밖에 없는 두 번쨰 이유는 그곳에 제가 가장 사랑하는 미술관인 ‘콜룸바 뮤지엄’이 있기 때문입니다.

쾰른은 2차대전 때 폭격을 가장 크게 당한 도시입니다. 쾰른 대성당을 제외한 대부분의 건물이 파괴되었죠. 콜룸바 뮤지엄이 지어진 자리도 본래는 쾰른의 한 교회였습니다. 스위스 건축가 피터 줌터(Peter Zumthor)는 폭격으로 잔해만 남은 성당 모습을 그대로 남기고, 그 위에 현대의 것을 쌓는 방식으로 폐허에 숨을 불어넣었습니다. 저는 오래된 벽돌 위로 가지런히 쌓인 줌터의 회백색 벽돌을 오래 바라보았습니다. 옛 것과 새것은 몸을 겹쳐 지나온 시간을 온전히 드러내고 있었습니다.

콜룸바 뮤지엄, 벽돌들 사이로 들어오는 빛 ⓒHélène Binet

미술관에 들어가면 가장 먼저 홀에 있는 커다랗고 높은 벽을 마주하게 됩니다. 무거운 문을 힘껏 열었지만 이윽고 컴컴한 공간에서 잠깐 헤매고야 맙니다. 손을 뻗으니 묵직한 가죽 커튼이 만져집니다. 다시 한번 커튼을 젖히고 들어간 공간에는 교회 잔해 위로 가득히 쏟아진 빛의 조각이 보입니다.

줌터는 성당 유적지를 감싸는 벽에는 벽돌을 띄어쌓으며 듬성듬성 구멍을 냈습니다. 덕분에 내부 공간에 이렇게 외부의 빛이 가늘고 산발적으로 들어옵니다. 지난 역사 속 고통의 흔적에 현재의 빛이 덮이는 것입니다. 부서진 돌 위에 만들어진 길을 걸으며 공간을 한 바퀴 돌았을 때는 시공간 감각이 조금 무뎌졌습니다. 그 안에서 제가 느낀 감각은.. 말로 표현하기 어렵습니다. 때로는 온몸으로 느껴야만 알 수 있는 것들이 있는 것 같습니다. 피터의 건축이 특히 그렇습니다.

콜룸바 뮤지엄 ⓒ전혜림

유적 공간을 나와 계단을 올라가면 전시공간이 시작됩니다. 전시장은 층마다 큰 창이 있었습니다. 바깥의 벽돌색을 닮은 회백색의 얇은 커튼도 눈길을 끌었습니다. 여름의 햇살은 창과 커튼을 거치며 쪼개져 들어왔습니다. 콜룸바 뮤지엄에서는 ‘나가기 싫다’는 생각을 계속했습니다. 전시보다도 공간의 구석구석을 온몸으로 느꼈습니다.

미술관에서 만난 사람 ⓒ전혜림

그런 사람은 저 말고도 한 명 더 있었습니다. 제가 떠나지 못하고 계속해서 전시장을 오르내리자 묵묵히 전시장 한켠을 지키던 여성이 말을 걸어왔습니다.

“여기 정말 좋죠?”

“네, 여행 왔는데 도저히 건물 밖으로 나가지를 못하겠네요.”

“저는 여기 거의 매일 출근해요. 근데 미술관에 오는 매일이 너무 좋아요.”

저는 선망의 눈빛으로 그녀를 한 번 보고 대화를 나눈 곳을 둘러봤습니다.

“혹시 창 앞에 서 주실 수 있나요. 꼭 기억하고 싶어요.”

콜룸바 뮤지엄 중간, 쉴 수 있던 공간 ⓒ전혜림

여행에 가면 감각이 두 배로 예민해지는 것 같습니다. 더 많이 보고, 듣고, 들이 마시고, 만지고, 기억합니다. 어쩌면 ‘아무것도 아닌 자’가 되어버려 그런건 아닐까요. 김영하는 우리가 여행지에서 ‘아무것도 아닌자‘, 노바디일 뿐이라고 합니다. 어떠한 정보값 없이 그저 한 명의 인간으로 새로운 공간을 탐색할 때, 우리는 경험한 것 그 자체를 순수하게 몸에 채집하게 됩니다. 몸에 축적된 여행의 추억들은 뜬금없이 나타나 우리를 위로해 줍니다.

온몸으로 예술을 느꼈던 날들이었습니다. 요이한의 두 아트 포스터로 떠올린 독일에서의 미술 여행은 감각으로 저장되어 있습니다. 불현듯 떠오르는 공간의 장면과 도시에서의 추억으로 시작된 애틋한 미술관 추억은 금방 다시 잊힐지도 모르죠. 그래도 온몸으로 느낀 것은 살짝만 긁어도 다시 뭉게뭉게 떠오를 겁니다.

EDITOR 전혜림 DESIGNER 이진혜